Lidia Falcón ||

Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista ||

Liquidados los grandes relatos –entendiendo este sustantivo como proyecto, en vez de cuento- que nos ha enseñado la posmodernidad, hoy en el panorama político lo que priman son las emociones.

Un intelectual catalán decidido a convencerme de la necesidad de atender las demandas de la sociedad catalana, sin que hubiera que llegar a la secesión dramática que exigen los independentistas, además de hacer un repaso histórico exhaustivo de los agravios sufridos por la nación catalana ante la opresión del Estado Español, desde el Conde Duque de Olivares, apeló vehementemente a sus sentimientos de amor a su lengua, a su tradición y a su cultura, para diferenciarse del resto de los españoles. Hizo una acerba crítica de aquellos que se apoyan en el constitucionalismo, bajo una postura “neutra”, obviando la carga emocional que la nación catalana ha impostado en el corazón de sus hijos y que la aridez de un texto legal, cual la Constitución, no puede enfriar.

No me quedó claro cuales eran esos sentimientos, si de decepción, de odio, de rechazo a todos los españoles, a la nación española, al Estado español, o de amor acendrado a su nación. Lo que sí era evidente que exigía al resto de España y a los españoles medidas excepcionales de protección, de apoyo y de respeto a las demandas catalanas, en razón de tales sentimientos.

Recordemos que el primigenio discurso de la separación que esgrimían los independentistas tenía como principal cimiento los supuestos agravios económicos que se les infligía a los catalanes en los traspasos de impuestos y compensaciones, que dieron lugar al repetido eslogan de “España nos roba”.Esta rotunda acusación tuvo, como era de esperar, una airada reacción de todos aquellos que se dieron por aludidos. Es decir, la mayoría del resto de la población española.

Ante la respuesta hostil y ofendida no solo de partidos y medios de comunicación sino de trabajadores y ciudadanos, los difusores de aquel mantra se vieron reflejados en una imagen poco grata: los catalanes aprovechados y avariciosos, siempre queriendo más dinero. Se dieron cuenta de que no era acertado seguir insistiendo en sus demandas basándose en las supuestas diferencias económicas, difíciles además de probar. Tan poco acertado era que, en el debate televisivo que sostuvieron Josep Borrell y Oriol Junqueras, cuando éste se vio acorralado por las cifras, los datos y el análisis de aquel, se atrincheró en el supremo argumento: los catalanes demandan la independencia por un sentimiento nacional. El sentimiento de ser catalán. Que supongo significa sentirse diferente del resto de los españoles, por lo que no deben compartir la compañía común.

Analicemos, pues, esta argumentación. Por un lado, las emociones son muy cambiantes, según el momento de la vida en que se abrigan, las circunstancias en que se producen, la edad en que surgieron, etc. etc. Ya sabemos las variaciones que sufren los sentimientos amorosos, los religiosos, los nacionales, en el curso de la vida de las personas. Se pierde un amor, se cambia de religión o se decide no adoptar ninguna, se defiende arriscadamente un objetivo patriótico para negarlo más tarde.

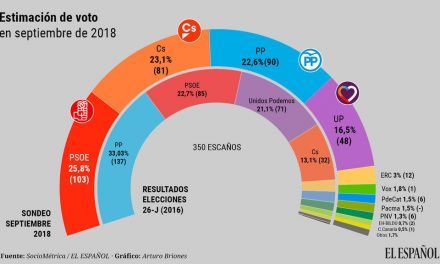

Ejemplos actuales los podemos observar continuamente cuando políticos de una tendencia se mudan a otra, y sobre todo las fluctuaciones constantes que sufren los votantes cuyas preferencias electorales se modifican en un solo día.

Escindir un territorio a tenor de los sentimientos, un despropósito

Legislar, y no digamos escindir un territorio, a tenor de los sentimientos expresados en un momento dado, es ciertamente un despropósito. Ya que, en cuestión de poco tiempo, según las consecuencias que se derivarán de la decisión elegida, la masa votante puede tomar la contraria. La experiencia actual con el Brexit en Gran Bretaña es enormemente ejemplar.

Pero, además, yo querría hacer reflexionar a los emotivos catalanes, que desean trocear España impulsados por sus sentimientos personales, que emociones las sentimos todas las personas. Los catalanes y los valencianos, los murcianos y los castellanos y los andaluces y los extremeños y los canarios y los gallegos y los vascos. Y en cada uno de esos territorios se “sienten” los agravios y las marginaciones que el poder inflinge a sus sometidos de manera distinta, y con diferentes grados de intensidad. Mientras unos, profundamente ofendidos por no haber recibido las prebendas y compensaciones que creen que se merecen desean romper para siempre las fronteras comunes y los lazos que unen a pueblos desde hace muchos siglos, otros, no tan iracundos, querrán sólo que se les reconozca los méritos que poseen para ser recompensados, pero sin desvincularse de un proyecto y de un horizonte común.

¿Y quién ha de ser más atendido? ¿Cuáles son los sentimientos que deben prevalecer? ¿Por qué los catalanes han de imponer su preeminencia y no los castellanos, cuyos territorios se encuentran con una despoblación cada vez mayor, una renta per cápita la mitad de la media española y una decadencia de influencia en el poder central evidente? ¿Qué méritos tienen los que habitan en ese territorio del oriente español que superan a los de los demás ciudadanos?

Si se alega que son más inteligentes, más industriosos, más trabajadores, más formales y puntuales, no cabe duda de que están situándose en superioridad respecto a los demás españoles. Lo que hace tiempo se denomina supremacismo. Algunos hay que apelan incluso al ADN que nos diferencia.

¿Cuánto valen los sentimientos de quienes quieren seguir manteniendo la igualdad con el resto de españoles?

Pero, además, ¿todos los catalanes abrigan los mismos sentimientos? Con sinceridad, ¿pueden los secesionistas, y los que no lo son pero que están emocionados, defender que en Cataluña todos los catalanes quieren dejar de ser españoles y enfrentarse, tan agriamente, al resto de los que hemos compartido sufrimientos y destino durante tantos siglos? Y, ¿los sentimientos de aquellos que, siendo catalanes, quieren seguir manteniendo la igualdad y la fraternidad con el resto de españoles, que pedían los revolucionarios franceses, no valen nada?

¿Qué plus de bondad, de inteligencia, de voluntad, de méritos, hay que reconocerles a los catalanes independentistas, para que sus deseos, emociones y sentimientos deban ser atendidos por encima, y en contra, de los que abrigan los que no lo son, y viven en Cataluña? ¿Y al resto de los españoles, no les conciernen esas reclamaciones tan ofensivas, esas demandas tan exigentes que formulan todos los días los que difunden los mensajes de rechazo, de hostilidad y hasta de odio contra ellos?

Realmente, ¿este discurso creado, alimentado y difundido por un sector de las clases sociales dominantes en Cataluña, ha de ser no sólo el único atendido por los poderes políticos sino el que se convierta en palabra de ley y nos lleve a la escisión definitiva de los territorios, condenando al resto de los ciudadanos catalanes a ser extranjeros en su propio país?

El último recurso de los canallas

Nunca debieron atenderse los sentimientos ni las emociones en la causa de los conflictos que asolaron Europa durante un siglo. Enfrentándose los imperialistas, para ocupar los territorios coloniales y derrotar a sus rivales, convencieron a los pueblos de que debían entregar su vida para defender el honor y los valores que caracterizaban a su “nación”. Aquel llamado patriótico que lanzaron los gobernantes imperialistas, que Samuel Johnson definió perfectamente como “el último recurso de los canallas”, llevó a los trabajadores a matarse entre ellos para satisfacer las ansias depredadoras de los capitales europeos, en la guerra de Crimea, en la franco prusiana, en la ruso japonesa, en la del 14, en la II Guerra Mundial y en la última yugoslava.

Solamente cuando la razón se impuso a la pasión, y los nuevos dirigentes decidieron sustituir los enfrentamientos bélicos por acuerdos políticos y legales “neutros”, haciendo prevalecer el imperio de la ley sobre los sentimientos nacionales, comenzó a vivirse una era de paz.

Los partidos xenófobos que están surgiendo en Europa y que pretenden, como los independentistas catalanes, trocear el continente en minúsculos Estados, que conseguirán su “libertad” entregándose indefensos al poder estadounidense, tienen el mismo discurso: somos diferentes, los otros nos quitan lo nuestro, diluyen nuestra identidad, hemos de defender la pureza de la raza, nuestro orgullo nacional, nuestro idioma.

Pero los que incitan al odio y el enfrentamiento no suelen ponerse en la primera línea de fuego. Ni el canciller Bismarck ni Hitler pasaron frío, hambre, piojos, enfermedades, heridas y muerte en las trincheras ni bajo los bombardeos. Ni los Le Pen ni los Orbán piensan situarse al frente de ninguna tropa.

Hoy, en situación menos trágica, sin duda, vemos sin embargo como la cúpula del gobierno catalán, con Puigdemont a la cabeza, está paseándose en Alemania, en Bélgica, en Escocia, en Suiza, y otros menos advertidos llevan ocho meses chupando reja.

Y mientras los ideólogos y dirigentes escisionistas parece que siguen viviendo bien, tranquilos y seguros de sí mismos, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de descubrir que tiene que modificar a la baja los presupuestos de que dispone porque la venta de inmuebles se ha reducido notablemente. Ni empresas constructoras ni fondos de inversión ven seguros sus negocios mientras el baile independentista se prolongue, y los ciudadanos corrientes no se sienten tentados de invertir en una ciudad donde cada semana hay una manifestación o concentración o mitin o sembrada de cruces, que inquietan y molestan a la población.

La rebaja solo afectará a los pobres

Pero esa rebaja únicamente afectará a los pobres. Se eliminarán las ayudas sociales, se escatimará el dinero para los ambulatorios y las escuelas, se acabarán las ayudas a la vivienda, y ninguno de los fugados ni de los que siguen en el podium del gobierno lo notarán. Los que pagarán, como siempre, las consecuencias de la demente aventura en que se han embarcado los Puigdemont y compañía serán los trabajadores y las mujeres, obligados nuevamente a dejarse explotar más en peores condiciones y a suplir todos los servicios de cuidados que debería prestar el Estado, a costa de su esfuerzo y de su salud.

Apoyarse en los sentimientos como fuente de derecho y de legitimidad legal es tan arcaico y tan injusto como defender el poder feudal argumentando los sentimientos religiosos.